Colaboración con eldiario.es.

Se calcula que cientos de millones de personas en el mundo sufren alguna enfermedad genética de las miles que existen. Casi todas estas dolencias son a día de hoy incurables, y muchas provocan daños muy graves y muertes a edades tempranas. No hay justicia en la lotería de los genes con los que nacimos, simplemente azar. Sin embargo, entre los años 60 y 70 del siglo pasado, los científicos empezaron a vislumbrar que el fatídico destino marcado por nuestros genes no estaba grabado a fuego: «¿Terapia génica para la enfermedad genética humana?» se preguntaban en 1972 unos visionarios investigadores en un artículo publicado en la revista Science.

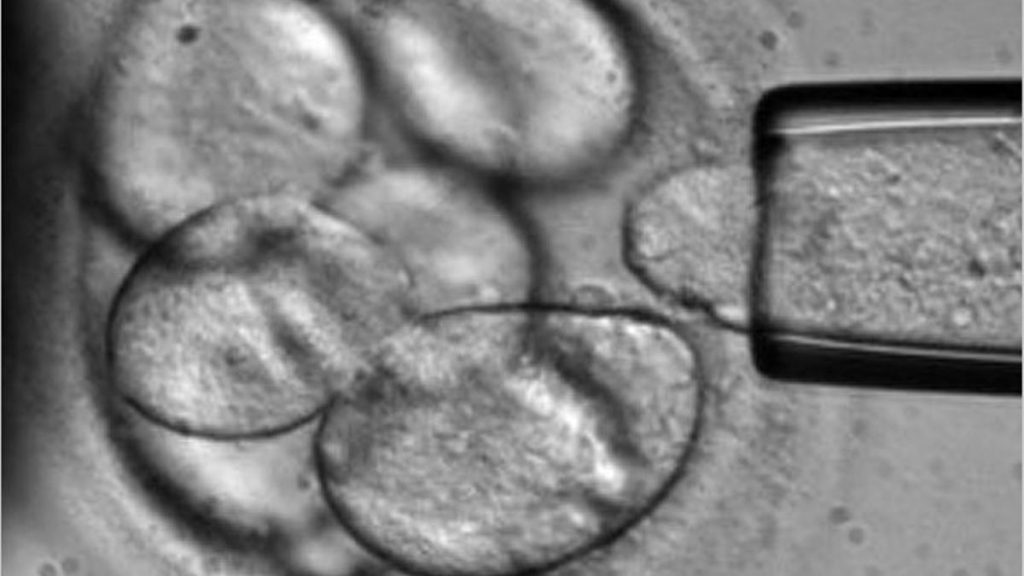

Comprobar, en 1984, que la modificación genética en animales era posible supuso uno de los primeros grandes pasos reales (no teóricos) en un largo camino de décadas en el desarrollo de la terapia génica que continúa hasta hoy. Aunque este tratamiento innovador está revolucionando la medicina, su historia cuenta también con tragedias a sus espaldas que pusieron durante años en entredicho su seguridad e hicieron dudar del potencial para curar a los afectados por enfermedades genéticas.

Tras varios intentos fallidos, el furor de la terapia génica se desató con el primer caso de relativo éxito en humanos: en 1990, la pequeña Ashanti de Silva, de cuatro años, pasó de ser una “niña burbuja”, afectada por una inmunodeficiencia grave que la dejaba expuesta a graves infecciones, a tener una vida relativamente normal. El logro fue posible gracias al uso de retrovirus modificados genéticamente para incorporar el gen normal a las células inmunitarias (linfocitos T) de Ashanti.

Seguir leyendo en: La revolución de la terapia génica: el ave Fénix que resurgió de sus cenizas